異なる企業文化の融合 ― 従業員が直面する課題とは 〜M&A後の“見えない壁”を乗り越えるために〜

news

- お知らせ

- コラム

はじめに

M&A(企業の合併・買収)は、経営資源の再編や事業拡大を目的として行われます。しかし、**成功のカギは財務や契約ではなく「人と文化の融合」**にあります。買収や統合の直後には、従業員が新しい環境・価値観・ルールに直面し、「文化の違い」という目に見えない壁に悩むことが少なくありません。

本稿では、異なる企業文化が融合する際に従業員がどのような課題に直面し、企業としてどのように対応すべきかを、実務的な観点から詳細に解説します。

1. 企業文化の違いとは何か

「企業文化」とは、長年にわたって企業の中で形成された価値観・行動様式・意思決定のスタイル・人間関係の在り方などを指します。

言い換えれば、その会社の「空気」や「常識」であり、明文化されていなくても従業員の行動を自然に方向づける見えないルールです。

1-1. 企業文化を構成する主な要素

意思決定のスピードと方法(トップダウンかボトムアップか)

組織構造(階層的かフラットか)

働き方のスタイル(長時間労働を是とするか、効率を重視するか)

評価と報酬制度(年功序列か成果主義か)

コミュニケーションの特徴(形式的かカジュアルか)

リスクへの姿勢(慎重派か挑戦派か)

例えば、老舗製造業の「安定・秩序重視」の文化と、ITベンチャーの「スピード・革新重視」の文化では、根本的な価値観が異なります。この違いがM&A後の統合において最大の摩擦点となるのです。

2. 文化の違いが生む従業員の課題

2-1. 不安と戸惑い

「これまでのやり方が否定されるのでは」「新しい上司は何を求めているのか」といった心理的不安が広がります。

特に買収された側の従業員は、「自社文化が消えるのでは」というアイデンティティ喪失感を抱く傾向があります。

2-2. コミュニケーションのすれ違い

同じ言葉を使っても意味が違うことがあります。

たとえば、「早急に対応してください」という表現が、ある企業では「明日中」でも許容され、別の企業では「今日中」を意味することもあります。

文化の違いは、日常業務の中で小さな誤解を積み重ね、次第に不信感へと変わります。

2-3. 評価制度・ルールの違いによる不公平感

「自分は同じ仕事をしているのに評価基準が違う」「給与が下がるのでは」といった処遇不安が生まれます。

透明性のない評価や報酬制度の導入は、モチベーション低下や退職につながります。

2-4. 旧経営者・新経営陣の間の価値観ギャップ

旧経営陣が持つ“現場重視”のスタイルと、新経営陣が求める“データ重視・効率重視”の姿勢がぶつかることがあります。

従業員はその板挟みとなり、指示系統が不明確になることで混乱が生じます。

2-5. チームワークの崩壊

買収前のチームワークが、新しい組織再編や異動によって分断されることもあります。

「誰が決めるのか」「自分の立ち位置はどこなのか」が不明確になると、協力関係が崩れ、業務の生産性も落ちていきます。

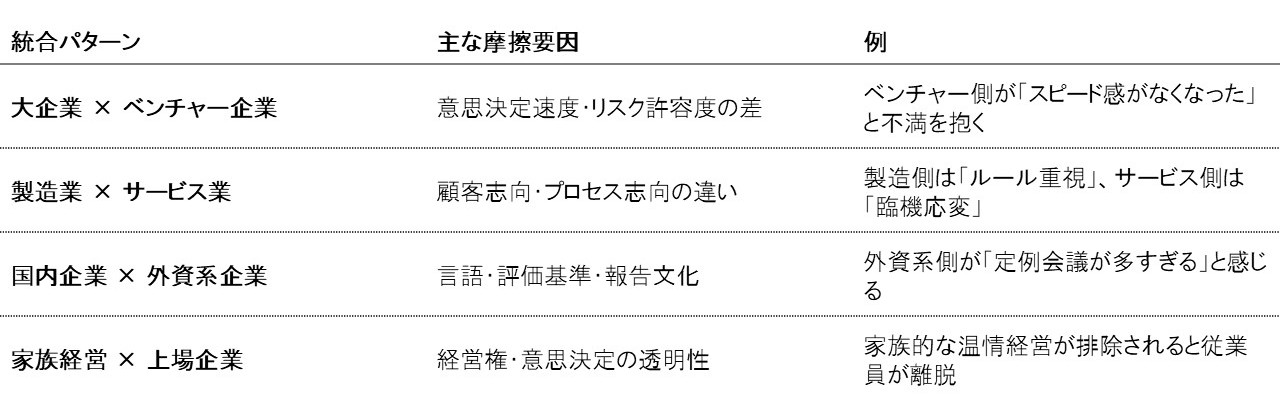

3. 組織文化の衝突が起きやすい典型パターン

4. 文化融合の段階モデル(3フェーズ)

文化統合は「一度に完了する」ものではありません。多くの成功事例では、段階的に文化を融合していくアプローチが取られています。

フェーズ1:理解と受容(M&A直後)

双方の文化の違いを「正しい/間違い」とせず、違いを知ることから始める。

経営トップから「両社の強みを融合する方針」を明確に発信する。

従業員同士の交流会・ワークショップを設け、互いの価値観を共有。

フェーズ2:共通基盤の構築(3〜6か月)

評価制度・人事制度を一足飛びに統一せず、「共通原則」のみ定める。

「行動指針」や「ビジョン・ミッション」を新たに策定し、全員が理解できる形で共有。

管理職層に“橋渡し役”を担わせ、現場の声を吸い上げる。

フェーズ3:新しい文化の形成(6か月〜1年以降)

-

成功事例や成果を共有し、新しい文化を「自分たちのもの」として定着させる。

-

新しい評価制度・行動指針を運用しながら、現場主導で改良していく。

-

定期的に「文化統合サーベイ」を実施し、進捗を可視化。

5. 経営側が取るべき実践的アプローチ

5-1. トップメッセージの一貫性

経営層は「なぜ統合するのか」「従業員にどんな未来があるのか」を明確に語る必要があります。

この一言で、不安が安心に変わるか、混乱が拡大するかが決まります。

5-2. 現場リーダーの育成と関与

文化の橋渡しを担うのは中間管理職です。

両社のメンバーを混成チームにする

現場レベルでの問題提起を奨励する

リーダーに「傾聴と共感」のトレーニングを行う

5-3. コミュニケーションの設計

定期的なタウンホールミーティングを開催

社内ポータルで統合状況を公開

Q&Aや匿名意見箱を設け、双方向の意見交換を促す

5-4. シンボル的な取り組み

新社名・ロゴ・ユニフォームなどの刷新を「共同作業」として行う

双方の社史を展示・紹介し、「過去を尊重しながら未来を作る」姿勢を示す

6. 従業員が自らできる“文化適応”のコツ

6-1. 違いを「否定」ではなく「発見」として受け止める

「なぜそうするのか?」を尋ねることで、背景にある価値観を理解できる。

相手の文化を学ぶことは、自分の成長にもつながります。

6-2. 自社文化の“良い部分”を伝える

旧来の文化がすべて悪いわけではありません。誠実さや品質重視など、守るべき価値を発信することで新会社の文化形成に貢献できます。

6-3. コミュニケーションを恐れない

立場や部署が変わっても、積極的に意見交換を行う姿勢が信頼を生みます。

「わからないことは聞く」「感じた違和感を共有する」ことが融合を加速します。

7. 専門家の関与と長期的視点

文化統合は単なる人事課題ではなく、経営戦略そのものです。

そのため、組織開発コンサルタントや社会保険労務士、心理的安全性を扱う専門家のサポートが有効です。

短期的な「制度統一」ではなく、3〜5年かけて文化を醸成する長期的視点が欠かせません。

まとめ

異なる企業文化の融合は、M&Aの中で最も繊細で、最も難しいプロセスです。

しかし、それは同時に新しい価値を生むチャンスでもあります。

文化の違いを「障害」ではなく「資産」と捉え、

経営は透明性と一貫性を持って方針を示す

現場は積極的に交流と学びを進める

双方が尊重と共感をベースに歩み寄る

この3つを実践することで、M&A後の組織は単なる足し算ではなく、新しい文化を創造する掛け算の成長を遂げることができるのです。

※弊社へのご相談はお電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。